前回作った「'89 YZR500 #3/#5トランスキット」を元に、レイニーのGP500デビューマシーン「'88 LUCKY STRIKE YZR500 #17」も作る。今回はトランスキットの説明書に書ききれなかった製作Tipsも紹介していくつもり。

前回作った「'89 YZR500 #3/#5トランスキット」を元に、レイニーのGP500デビューマシーン「'88 LUCKY STRIKE YZR500 #17」も作る。今回はトランスキットの説明書に書ききれなかった製作Tipsも紹介していくつもり。

パーツには離型剤が付着しているので、まずは中性洗剤(ママレモンなど)でキレイにパーツを洗浄。大きいパーツは歪みなどがあるのでお湯に漬けて修正する。原型ではピッタリ合っていた左右のカウルパーツだが、複製したレジンパーツは歪んでいる事がある。

パーツには離型剤が付着しているので、まずは中性洗剤(ママレモンなど)でキレイにパーツを洗浄。大きいパーツは歪みなどがあるのでお湯に漬けて修正する。原型ではピッタリ合っていた左右のカウルパーツだが、複製したレジンパーツは歪んでいる事がある。

レジン複製の成形上の理由から各パーツは厚めに作られているので、エッジ部分をヤスリで薄く加工し直す。面倒だがこの加工で完成後の見栄えが良くなる。

レジン複製の成形上の理由から各パーツは厚めに作られているので、エッジ部分をヤスリで薄く加工し直す。面倒だがこの加工で完成後の見栄えが良くなる。ちなみに写真の左側がキットのまま、右側が薄く削ったモノ。  アッパーカウルも薄く削り込んでいく。スクリーンとの接合部はそのままでも取り付けできるが、ツライチになる方が見た目が良くなると思うので強度が許す限りギリギリまで薄くするのがベター。

アッパーカウルも薄く削り込んでいく。スクリーンとの接合部はそのままでも取り付けできるが、ツライチになる方が見た目が良くなると思うので強度が許す限りギリギリまで薄くするのがベター。

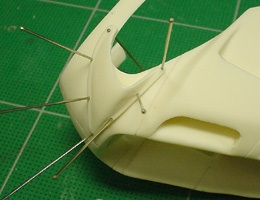

ナックルガードは接着のみでも構わないが、強度を確保するためにピン留めをお勧め。パーツに掘ってあるピン用の穴位置を参考にメインカウルとピッタリ合う位置で固定する。

ナックルガードは接着のみでも構わないが、強度を確保するためにピン留めをお勧め。パーツに掘ってあるピン用の穴位置を参考にメインカウルとピッタリ合う位置で固定する。

こんなカンジ。

こんなカンジ。

アッパーカウル下部に接着するベロのようなカウルも薄く削って三つ叉と干渉しないように軽く手で曲げる(お湯につけて柔らかくしてから)

アッパーカウル下部に接着するベロのようなカウルも薄く削って三つ叉と干渉しないように軽く手で曲げる(お湯につけて柔らかくしてから)

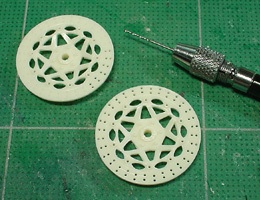

フロントのブレーキディスクもキレイにバリを取り、ピンバイスで放熱用の穴を一つ一つ開ける。

フロントのブレーキディスクもキレイにバリを取り、ピンバイスで放熱用の穴を一つ一つ開ける。

ラジエター右上のモールドにピンバイスでφ1.5mmの穴を開け真鍮線などでクーラントのラインを作る。この部分は完成後もカウルの隙間から見えるので是非ともやっておきたい処理だ。

ラジエター右上のモールドにピンバイスでφ1.5mmの穴を開け真鍮線などでクーラントのラインを作る。この部分は完成後もカウルの隙間から見えるので是非ともやっておきたい処理だ。*ラジエーターは塗装後に後からカウルの中に組み込めるように、わざと2分割してあるので接着しないように気を付けて下さい。  タンクのステーも複製の都合上厚めに作ってあるので、薄く削り直すとベター

タンクのステーも複製の都合上厚めに作ってあるので、薄く削り直すとベター

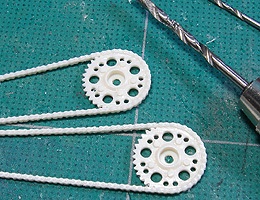

ドリブンスプロケの肉抜き穴も小さめにしてあるので、一回り大きい径のピンバイスで開口し直すと良い。これでエッジも立つ。

ドリブンスプロケの肉抜き穴も小さめにしてあるので、一回り大きい径のピンバイスで開口し直すと良い。これでエッジも立つ。

89と88では足周りのパーツが違うので、新規の原型を製作する。

89と88では足周りのパーツが違うので、新規の原型を製作する。88シーズン、ヤマハ系の各チームはそれまでの正立サスでシーズンをスタートし、中盤から当時革新的だった倒立サスを使い始めた。 今回は正立サスを作る。それに合わせてトップブリッジとアンダーブラケット、フェンダーなどを自作。  ホイールも違う。88シーズンは各チームマービック製のホイールを採用していたので、新たに作った。

ホイールも違う。88シーズンは各チームマービック製のホイールを採用していたので、新たに作った。

以前作った89シーズン用のマルケジーニ製との比較。両方とも同じような3本スポークだが、スポーク形状が若干違う。マルケはスポークにモールドもあり。バイクに付けちゃえばほとんど違いはわからなそうだが・・・(笑)

以前作った89シーズン用のマルケジーニ製との比較。両方とも同じような3本スポークだが、スポーク形状が若干違う。マルケはスポークにモールドもあり。バイクに付けちゃえばほとんど違いはわからなそうだが・・・(笑)

これらフロント足周りのパーツを組んでみた。正立フォークが新鮮。

これらフロント足周りのパーツを組んでみた。正立フォークが新鮮。

ロッキードのブレーキキャリパーも作った。本物のキャリパー上には細かい刻印とかがあるのだが、1/12スケールだし、小さすぎて私の技術ではこれが限界・・・(涙)

ロッキードのブレーキキャリパーも作った。本物のキャリパー上には細かい刻印とかがあるのだが、1/12スケールだし、小さすぎて私の技術ではこれが限界・・・(涙)

これらが88YZR500レイニー号用に使用する新規パーツ。

これらが88YZR500レイニー号用に使用する新規パーツ。

88はシートカウルから出ているサイレンサーの突き出しが89より長いようだ。サイレンサーの取り付け位置を若干後方にズラしてみた。

88はシートカウルから出ているサイレンサーの突き出しが89より長いようだ。サイレンサーの取り付け位置を若干後方にズラしてみた。

ついでに89のゴロワーズYZR500サロン号用のパーツも作ってみる。

ついでに89のゴロワーズYZR500サロン号用のパーツも作ってみる。

サロンは小さいシートラバーを使用していたみたい。サロン号はサロン号で結構アチコチ違うっす。

サロンは小さいシートラバーを使用していたみたい。サロン号はサロン号で結構アチコチ違うっす。

剛性アップのためかスポンサーステッカーを貼りやすくするためかわからないが、チーム・ゴロワーズのYZRのスイングアーム左側には鉄板みたいなのが貼ってあった。

剛性アップのためかスポンサーステッカーを貼りやすくするためかわからないが、チーム・ゴロワーズのYZRのスイングアーム左側には鉄板みたいなのが貼ってあった。

さらにブレーキキャリパーも違い、88も89もサロンはブレンボを使用していた。

さらにブレーキキャリパーも違い、88も89もサロンはブレンボを使用していた。ちまちまキャリパーを製作。当時のブレンボ刻印も入れてみた。  89サロン号はフロントサスもフロントフェンダーも89レイニー号と若干形状が違うので作り直した。めんどくせ〜

89サロン号はフロントサスもフロントフェンダーも89レイニー号と若干形状が違うので作り直した。めんどくせ〜同じヤマハなんだから、みんな一緒にしてくれ〜(涙)  89サロン号用の追加パーツ。

89サロン号用の追加パーツ。

88と89YZR500はパッと見似ているのだが、調べれば調べるほど各チーム・年式・レースごとに細かいところがバラバラ。結局フロントサスも3種類作るハメになった。

88と89YZR500はパッと見似ているのだが、調べれば調べるほど各チーム・年式・レースごとに細かいところがバラバラ。結局フロントサスも3種類作るハメになった。これ以上違いがないことを祈りつつ(笑)、新しく作ったパーツをレジン複製する。  レジンで複製した88 YZRレイニー、ラッキーストライク号のフロント周り。正立フォーク+マービックホイール。

レジンで複製した88 YZRレイニー、ラッキーストライク号のフロント周り。正立フォーク+マービックホイール。

こっちは89 YZRサロンのゴロワーズ号用。倒立フォーク+マルケホイール。

こっちは89 YZRサロンのゴロワーズ号用。倒立フォーク+マルケホイール。

サロン号のリヤ足回り。

サロン号のリヤ足回り。

全体の仮組。しっかり仮組をしておいて本組みの時に問題が出ないようにする。

全体の仮組。しっかり仮組をしておいて本組みの時に問題が出ないようにする。

パーツの塗装開始。

パーツの塗装開始。まずはサーフェイサーで下地処理。後々の仕上がりに影響が出るので、ここで念入りにパーティングラインや気泡などをチェック。  下地塗装完了後にホワイトを塗る。

下地塗装完了後にホワイトを塗る。

ラッキーストライクカラーの塗り分け。今回は調合色ではなくクレオスの何とかレッドをそのまま使用。意外とデカールのレッドに近い色だ。タンクやシートカウルはデカールで塗り分けを再現する。

ラッキーストライクカラーの塗り分け。今回は調合色ではなくクレオスの何とかレッドをそのまま使用。意外とデカールのレッドに近い色だ。タンクやシートカウルはデカールで塗り分けを再現する。

デカールを貼ってみた。'88と'89のラッキーストライクカラーは、ゼッケン以外同じように思えるが、細かいところが結構違ってるっす。

デカールを貼ってみた。'88と'89のラッキーストライクカラーは、ゼッケン以外同じように思えるが、細かいところが結構違ってるっす。

お次はゴロワーズ。

お次はゴロワーズ。80年代のゴロワーズカラーは90年代以降のゴロワーズチームが使用していたメタリックブルーとは違う、独特の色味のブルーが使われていた。写真で見るとチョットくすんだ微妙な青色だ。色々調合したりしてみたが納得した色が作れず、チョット悩んだ末に、結局綺麗なブルー(クレオス#80のコバルトブルー)にしてみた。  デジカメと蛍光灯の具合でずいぶん色味が違って見えるもんだな〜。実際の色味は右の写真2枚のどちらとも違う感じ。

デジカメと蛍光灯の具合でずいぶん色味が違って見えるもんだな〜。実際の色味は右の写真2枚のどちらとも違う感じ。

車体周りの塗装&組み上げ。リヤサスとスイングアームは1.0mmの真鍮線で固定してあるが、この真鍮線の長さを変えることでスイングアームの垂れ角(ケツの跳ね上げ具合)が調節できる。

車体周りの塗装&組み上げ。リヤサスとスイングアームは1.0mmの真鍮線で固定してあるが、この真鍮線の長さを変えることでスイングアームの垂れ角(ケツの跳ね上げ具合)が調節できる。

メインフレームと合体。各パーツは真鍮線&虫ピンでしっかり固定できるようにしてあるので、強度もバッチリ。

メインフレームと合体。各パーツは真鍮線&虫ピンでしっかり固定できるようにしてあるので、強度もバッチリ。

焼け風塗装を施したチャンバー。シルバーに塗った上からクリヤーカラー各種をエアブラシで重ね塗りしてある。

焼け風塗装を施したチャンバー。シルバーに塗った上からクリヤーカラー各種をエアブラシで重ね塗りしてある。

細かいパーツを取り付けていく。形になってきた〜!

細かいパーツを取り付けていく。形になってきた〜!

APのキャリパーはわざと濃いめの塗料を吹いて梨地にした。バンジョーボルトやエアバルブには「さかつう」の削り出しパーツを使用。

APのキャリパーはわざと濃いめの塗料を吹いて梨地にした。バンジョーボルトやエアバルブには「さかつう」の削り出しパーツを使用。

一緒にサロン号の車体も組み上げる。ステダンは田宮のTZ-M250のパーツを流用した。

一緒にサロン号の車体も組み上げる。ステダンは田宮のTZ-M250のパーツを流用した。

ゴールドのホイールが渋いっす(笑)ブレンボの同径4Pキャリパーも時代を感じさせるな〜。

ゴールドのホイールが渋いっす(笑)ブレンボの同径4Pキャリパーも時代を感じさせるな〜。

カウルパーツを塗装後約一週間乾燥させ、コンパウンドで研ぎ出す。

カウルパーツを塗装後約一週間乾燥させ、コンパウンドで研ぎ出す。ツヤツヤ〜。  虫ピンでナット類を再現して、その他細かいパーツを取り付ける。

虫ピンでナット類を再現して、その他細かいパーツを取り付ける。

ラジエターをカウル側に取り付ける。エアスクープの隙間から見えるラジエターコアがイカしてる〜(笑)

ラジエターをカウル側に取り付ける。エアスクープの隙間から見えるラジエターコアがイカしてる〜(笑)

でもって'88 #17レイニー号完成!これでレイニーの500マシーンは'88〜'93までの全シーズン分作ったことになる。世界中を探してもこんなレイニー馬鹿バイクモデラーはいないだろうな・・・(笑)

でもって'88 #17レイニー号完成!これでレイニーの500マシーンは'88〜'93までの全シーズン分作ったことになる。世界中を探してもこんなレイニー馬鹿バイクモデラーはいないだろうな・・・(笑)

サロン号も完成。80年代のGPシーンを語る上でサロンの活躍を抜きに話はできないだろう。改めて見ると当時のフレンチブルーのゴロワーズYZR500って格好いいな〜。

サロン号も完成。80年代のGPシーンを語る上でサロンの活躍を抜きに話はできないだろう。改めて見ると当時のフレンチブルーのゴロワーズYZR500って格好いいな〜。

次に1988年のチャンピオンマシーンであるローソンの車体を製作する。この88 YZR500はローソンが3度目のチャンプを獲ったマシーン。昔のマルボロカラーが格好いいっす。当時はこのカラーリングに憧れたもんだ(笑)

次に1988年のチャンピオンマシーンであるローソンの車体を製作する。この88 YZR500はローソンが3度目のチャンプを獲ったマシーン。昔のマルボロカラーが格好いいっす。当時はこのカラーリングに憧れたもんだ(笑)4度もチャンプを獲ったローソンにも関わらず、彼の1/12スケールのチャンピオンマシーンが存在しないので、完成すれば嬉しいコレクションが増えることになる。  カウルをマルボロカラーに塗り分ける。クレオスの「蛍光レッド」を使用。この蛍光レッド、デジカメで撮ると色が飛ぶな〜

カウルをマルボロカラーに塗り分ける。クレオスの「蛍光レッド」を使用。この蛍光レッド、デジカメで撮ると色が飛ぶな〜

この車体に合わせてシルクスクリーン印刷のデカールを作った。下地色の隠蔽力も高く、薄くて良く伸び、曲面にも貼りやすいデカールだ。

この車体に合わせてシルクスクリーン印刷のデカールを作った。下地色の隠蔽力も高く、薄くて良く伸び、曲面にも貼りやすいデカールだ。

デカールを貼って、クリヤーでコーティング。

デカールを貼って、クリヤーでコーティング。

リヤ周りの組み上げ。このキットを作るのは4台目なのでかなり慣れてきた。

リヤ周りの組み上げ。このキットを作るのは4台目なのでかなり慣れてきた。

そしてフロントの足周り。

そしてフロントの足周り。

ネイキッド状態で自立させてみる。

ネイキッド状態で自立させてみる。

メインカウルを取り付け、ハンドル周りや細かいパーツを組み上げる。

メインカウルを取り付け、ハンドル周りや細かいパーツを組み上げる。

タンクとシートカウルを取り付ける。仮組をしっかりやっているので、ピタッとスムーズに組上がる。

タンクとシートカウルを取り付ける。仮組をしっかりやっているので、ピタッとスムーズに組上がる。

最後にスクリーンを虫ピンで留めて・・・

最後にスクリーンを虫ピンで留めて・・・

完成〜!

完成〜!

|